症例

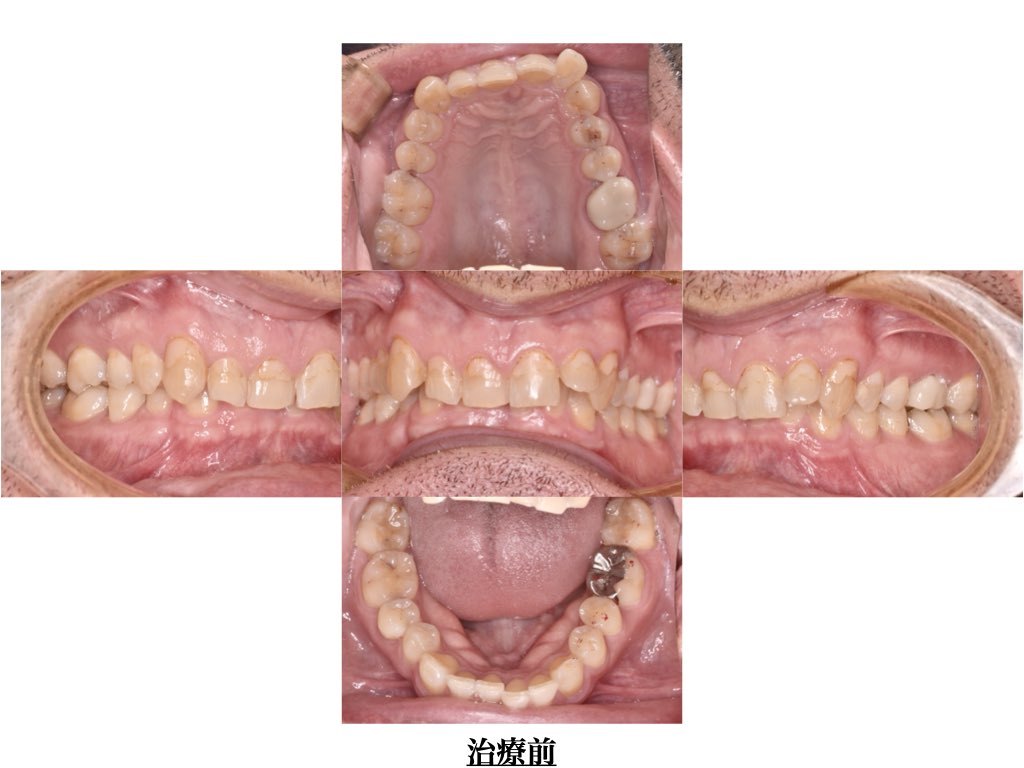

主訴:長年の歯列不正と過蓋咬合

今回ご紹介する症例は、40代の男性です。

主訴は「長年にわたる歯並びの不正(ガタガタ)と、噛み合わせの深さが気になっている」というものでした。審美的な改善に加え、機能的な問題も解決したいとのご希望で来院されました。

診断:叢生および過蓋咬合、潜在的リスク因子も確認

精密な診査(口腔内写真、レントゲン、歯周組織検査等)の結果、診断は上顎前突傾向を伴う**『叢生(歯列の凹凸)』および『過蓋咬合(深い噛み合わせ)』**でした。

加えて、歯周組織には歯肉炎所見が認められ、また過去の治療による**失活歯(神経のない歯)**の存在も確認されました。これらは矯正治療計画において考慮すべき重要な要素となります。

治療計画:機能と審美の調和を目指した包括的アプローチ

■ 治療目標:

本症例における治療目標は、審美的な歯列改善のみならず、長期的に安定し機能する適正な咬合関係を確立することに置きました。

■ 治療方針:

その達成のため、以下の包括的な治療計画を立案しました。

• 戦略的な抜歯部位の選択(上顎左右第一小臼歯):

歯列を整え、特に上顎前歯を理想的な位置へ移動させるためのスペース確保が不可欠でした。

一般的な上下顎計4本の小臼歯抜歯も選択肢となりますが、本症例の骨格形態、歯の傾斜角度、顔貌プロファイルへの影響を総合的に分析・評価した結果、上顎左右第一小臼歯、計2本の抜歯が最適と診断しました。

これにより、下顎歯列への不必要な干渉を避けつつ、上顎歯列の効果的な改善と良好な口元のバランス獲得を目指しました。

• 矯正用アンカースクリュー(TADs)の応用:

より高度な歯の移動制御、すなわち三次元的な精密コントロールを実現するため、『矯正用アンカースクリュー(TADs)』の応用を計画しました。

これを強固な固定源として利用することで、従来の矯正装置単独では困難であった歯の移動様式を、高い精度と**predictability(予測実現性)**をもって達成することが可能になります。

• 歯牙移動の方法:

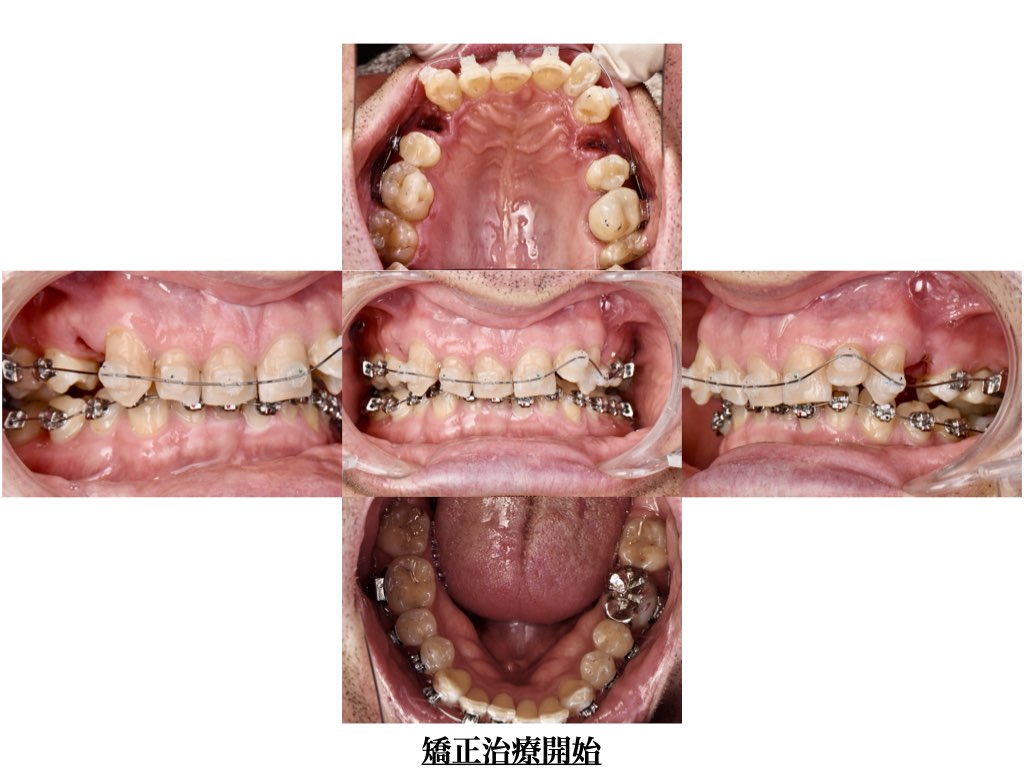

具体的な歯の移動は、マルチブラケット装置(ワイヤー矯正)を用いて段階的に行います。

• 口腔内基礎疾患の管理:

矯正治療を安全かつ効果的に進めるため、治療開始前に、基礎疾患である歯周病やう蝕(虫歯)に対する徹底した治療介入を行い、口腔内環境を健全な状態に安定させることを必須条件としました。

■ 治療期間(目安):約2年

治療経過:計画に基づく段階的な処置

1 まず、歯周基本治療、う蝕治療等の一般歯科処置を集中的に行い、口腔衛生状態の改善から開始しました。

2 歯周組織の安定を確認後、計画に基づき上顎左右第一小臼歯の抜歯、および矯正用アンカースクリューの埋入を実施しました。

3 その後、マルチブラケット装置を装着し、定期的な調整を通じて、計画通りに歯の移動を着実に進めました。

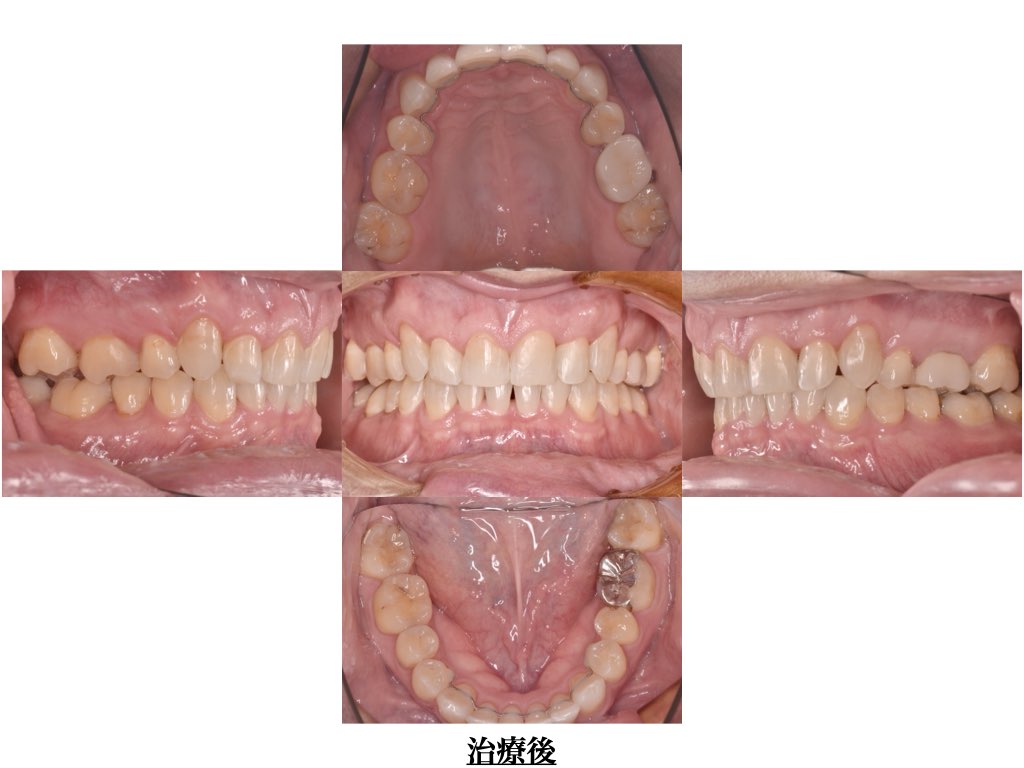

治療結果:機能・審美両面における顕著な改善

約2年の治療期間を経て、懸案であった過蓋咬合は著しく改善され、叢生も解消、理想的な形態の歯列弓が獲得されました。

結果として、機能的咬合の確立と審美的な口元の改善という、当初の治療目標を高いレベルで達成することができました。

【院長解説:本症例における治療戦略の要点】

本症例の治療戦略における主なポイントは以下の通りです。

• 精密診断に基づく抜歯部位の選択: 詳細な分析に基づき、一般的な上下4本抜歯ではなく上顎2本抜歯という非定型的なアプローチを採択。これにより、過度な口元の後退を防ぎつつ、目標とする咬合を達成しました。

• 矯正用アンカースクリューの積極的活用: 歯の移動ベクトルを精密に制御し、治療の predictability(予測実現性)を高めることができました。

治療過程においては、特に垂直的な咬合高径のコントロールが重要な課題でしたが、計画通りの結果を得ています。

■ 矯正治療と抜歯に関する考え方

矯正治療における抜歯の要否は、個々の不正咬合の状態、骨格、軟組織のバランス等を多角的に評価し、科学的根拠に基づいて診断する必要があります。

『非抜歯』を優先するあまり、結果的に口元の突出感が残存したり、長期的に不安定な咬合になったりするケースも散見されます。

安易な判断は避け、精密な検査と診断に基づいた、個々に最適化された治療計画を選択することが極めて重要です。歯並びや噛み合わせでお悩みの方は、まずは専門的な診査・診断をお受けになることを強く推奨いたします。

【患者様の声】

長年コンプレックスだった歯並びが改善され、大変満足しています。

治療後、海外の友人に会った際、『歯並びがとても綺麗になった』と褒められ、治療を受けて本当に良かったと実感しました。

矯正治療に伴う痛みも、想像していたよりも軽微でした。

【矯正治療に伴う一般的なリスク・副作用について】

• 後戻りのリスクと保定の重要性: 矯正治療により改善された歯列・咬合も、治療後の保定が不十分な場合、後戻りを生じるリスクがあります。これを防止するため、治療後は指示通りの保定装置(リテーナー)の確実な使用が必須となります。

• う蝕(虫歯)・歯周病のリスク: 矯正装置装着期間中は、口腔清掃が煩雑になり、う蝕や歯周病のリスクが増加します。適切なセルフケアの実践と、歯科医院における定期的なプロフェッショナルケア(クリーニング、衛生指導)が不可欠です。

• 失活歯のリスク: 本症例においては、既存の失活歯(神経のない歯)が存在しました。失活歯は生活歯と比較して歯根破折のリスクが高く、将来的に抜歯に至る可能性があることを、事前にご理解いただいております。

【治療後の管理:長期安定性のために】

良好な治療結果を長期的に維持・安定させるためには、矯正治療終了後も、定期的な歯科医院でのメンテナンス(咬合チェック、口腔衛生管理、レントゲンによる評価等)が極めて重要です。

特に本症例では、失活歯の予後についても継続的な経過観察が必要です。専門的な管理を通じて、獲得された機能と審美性を維持できるようサポートいたします。